Zustellung: Mo, 28.04. - Mi, 30.04.

Versand in 2 Tagen

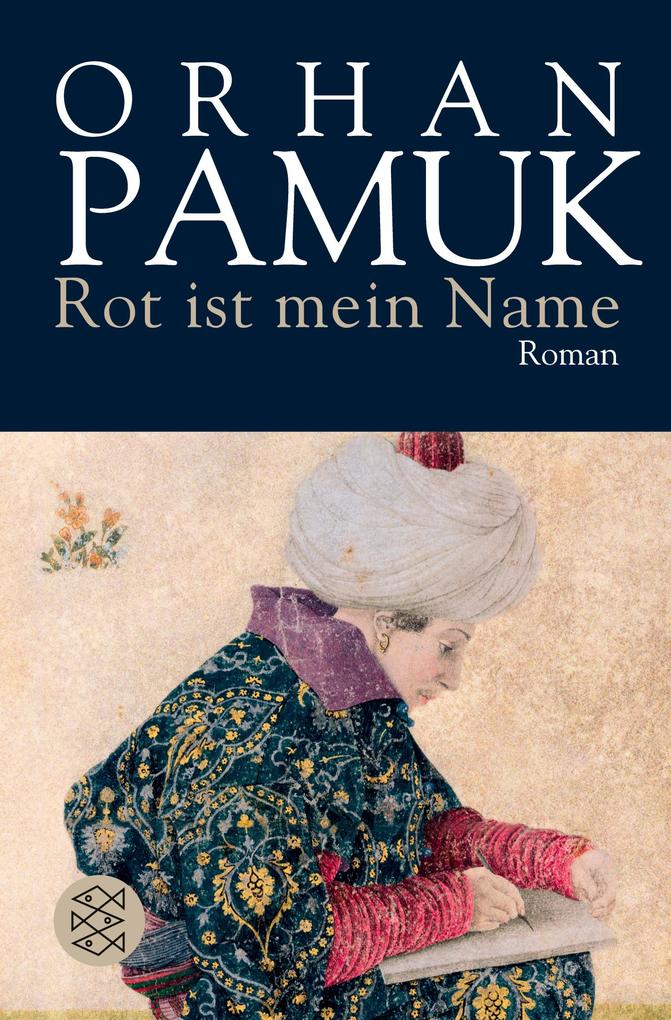

Versandkostenfrei1591, im Osmanischen Reich tobt der Bilderstreit um die Frage, ob die Welt aus der Sicht des Menschen, der Künstler an die Stelle Gottes gesetzt werden darf. Da wird bei der Arbeit an einem prachtvollen Bildband der Vergolder ermordet. Eines ist klar: der Mörder befindet sich unter den Künstlern - und sein Stil wird ihn verraten. Ein farbenprächtiges Märchen, ein spannender Krimi und eine leidenschaftliche Liebesgeschichte des Literaturnobelpreisträgers Orhan Pamuk.

Produktdetails

Erscheinungsdatum

01. November 2003

Sprache

deutsch

Auflage

18. Auflage

Seitenanzahl

560

Reihe

Fischer Taschenbücher

Autor/Autorin

Orhan Pamuk

Übersetzung

Ingrid Iren

Verlag/Hersteller

Originaltitel

Originalsprache

türkisch

Produktart

kartoniert

Gewicht

547 g

Größe (L/B/H)

190/125/30 mm

ISBN

9783596156603

Entdecken Sie mehr

Bewertungen

am 05.12.2006

Interessanter Ausflug in die Welt des Islam im Mittelalter

Pamuk nutzt die Story um einen alten Streitpunkt des Islam zu schildern: Konservative Verteidiger einer "reinen Lehre" und "weltlicher" Islam. Den strengen Moslems ist die naturgetreue Widergabe der Welt in Bildern ein Werk des Teufels. Den Malern ist nur die bescheidene Illustration von Büchern erlaubt und dies auch nur, wenn sie sich streng an die Traditionen halten. Der Kontakt mit den "ungläubigen" venezianischen Malern, die die Kunst des porträtierens perfektionieren führt zum Konflikt, der in einem Mord gipfelt.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Islam-Diskussion ein interessantes Buch, das deutlich über die vordergründige Kriminalhandlung hinausgeht. Wer nur einen spannenden Krimi oder Historienschinken lesen möchte, ist hier falsch.

am 03.12.2006

postmodern und traditionell

Istanbul, 1591. Der Sultan hat ein Buch in Auftrag gegeben, das an den Dogen von Venedig geschickt werden soll, um diesen mit den Kulturleistungen und der politischen Macht des osmanischen Reiches zu beeindrucken.

Im Bilderstreit der Künstler, wie morgenländisch traditionell oder abendländisch modern ihr Werk gestaltet werden soll, kommt es zu Mord und Totschlag. Denn in der osmanischen Buchmalerei gilt die Abweichung vom überlieferten Kanon als Blasphemie und jeder persönliche Stil oder gar die Signatur des Künstlers als Zeichen gottlosen Frevels. Zwei der Maler fallen Intrigen, Eifersucht und Hass zum Opfer. Und der Held des Romans, der nach langer Abwesenheit aus Persien zurückgekehrte Kara, macht sich auf die Suche nach dem Mörder. Scheküre, die Frau, die er liebt, verlangt, dass er ihn findet: denn einer der Toten war ihr Vater.

Die islamische Kunst- und Kulturgeschichte dient Pamuk als Folie für einen farbenreichen Bilderbogen von kleinen und großen Liebesgeschichten, Parabeln, Grusel - und Abenteuerstorys.

Dabei wechselt er immer wieder die Erzählperspektive, lässt im Eingangskapitel die Leiche des ermordeten Buchmalers selbst erzählen und dann außer seinem Helden Kara auch alle Verdächtigen, schließlich einen Baum, einen Hund und sogar die Farbe Rot.

Rot ist mein Name verknüpft mit großer Könnerschaft westliche postmoderne Elemente mit dem literarischen Erbe islamischer Texte.

Es ist ein durchaus auch spannender Roman, der, als historischer Krimi verkleidet, immer wieder auf die gegenwärtige Spannung zwischen Orient und Okzident verweist.